東京理容用品商業組合 |

沿革

記念誌

当組合の沿革

いまでこそ、理容ディーラーなんて呼ばれているが、つい10年位前までは理容器具商、さらにその前には

道具屋などと呼ばれて、理容店を御用聞きに訪問して商売をしていた。

その昔(昭和30年代)、東京には理容器具商の組合が3つあったと語り継がれてきた。その源をたどると、昭和33年に設立された東京理容器具小売商業協同組合(故池田甚造理事長)の名のもとに一つにまとまっていた。

その後、明治生まれの頑固一徹の組合員の間に生じた意見の対立と、地域的な問題が元で西東京地区(東京理美容器具化粧品卸協同組合/山中新一郎理事長)と下町地区(東京理容器具商組合/(故)大石茂雄理事長)の3つに分かれて併存するようになった。

丁度その頃、関東甲信越利用器具商組合連合会(故溝口健次郎理事長)が設立(昭和37年)され、東京理容器具小売商共同組合と下町の東京理容器具商組合は連合会に加盟したのを機に、昭和47年1月、伊豆稲取温泉で2組合の合同発表会が行われ、この時点で2組合となった。一方の東京理美容器具化粧品卸協同組合は頑として加盟せず孤立状態のまま昭和50年代まで続いた。

昭和50年代半ば過ぎ、東京理容器具小売商業協同組合(故野村義雄、故奥石正雄)両理事長の総務担当理事を務めた故久保中氏が「東京の理器商組合の一本化」を提唱し、持ち前の折衝力を駆使して3組合の幹部を説得し、新組合設立への機運盛り上げた。

その後、現組合・浅利事務局を伴って設立準備に入ったが、またの分裂を危惧して、東京都内に一つしか創れない商工組合の設立に的を絞り、東京都中小企業団体中央会(稲垣主事)の指導を得て、東京理容用品商業組合設立準備委員会を立ち上げ、3組合の組合員間の意見調整に入った。

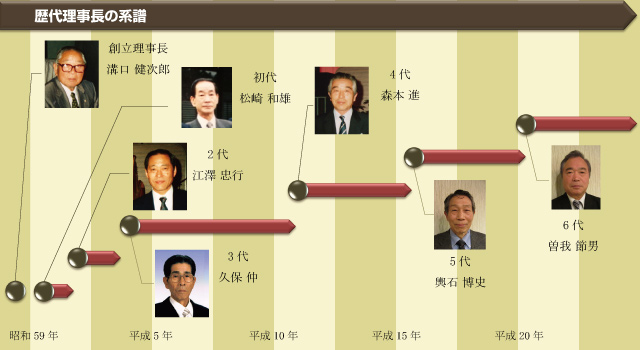

商業組合の設立には、その業界で営業する同業者の80%以上の加入が必須条件ということで、準備委員会では八方手をつくすと共に、明治生まれの頑固な組合員に手こずりながらも、辛抱強く説得を繰り返し、明けて昭和59年1月26日付で設立が認可された。加入組合員73名、出資金500万円、創設に至る理事長は溝口健次郎氏だった。

組合こぼれ話

〜呑ミニケーションの効用〜

3つの組合が1つにまとまって現組合が発展してから29年になり、世代交替、理事長も6代目になるが、

組合員のまとまりの度合(結束力)は抜群であり、これまで組合に対する不満が原因で脱退した組合員は

皆無である。

この組合員のまとまりの良さ、結束力の強さを維持継続してこられたのは理事会は例会等の終了後の呑み会が有効に役立ってきたように思う。

現組合が発会し松崎和雄氏が初代理事長に就任して以来、組合事務所の目と鼻の先にある中華料理店

「大明」の小座敷(4畳半位)に10名程の役員が文字通り膝つき合わせて、焼酎や酒を酌み交わしながら

語り合うということで、2代目、3代目、4代目、5代目、6代目と毎回欠かさずに続けられてきた。特に3代目

(故)久保中理事長は、一滴の酒も呑めなくても餃子をつまみながらよく付き合った。昨年病気で入院中、

「大明」の餃子を届けた際、故人の嬉しそうな笑顔が忘れられない。また退任理事の中には、近くへ来た

からと「大明」へ立ち寄り、一杯かたむけながら、親しい仲間と本音で語り合った頃を懐かしむこともある。

現組合6代目曽我節男理事長は、呑み会(ノミニケーション)は組合運営にとって不可欠の要因だと

言っている。理由は「本音でものを言い合える場だから」ということだ。

呑み会というと、現組合設立前のずーと前のことだが、やはり組合の寄り合いが終わると、気の合った仲間

同士で三々五々呑みに行くのはいつの時代も同じだが、いつの間にかそのメンバーが固定化し、回を重ねる

うちに派閥へと発展していって、組合3分裂の引き金になったという話もある。

〜ドタキャンの思い出〜

現組合が設立される12年前に遡るが、昭和47年1月17日、伊豆稲取温泉「ホテル銀水荘」で問屋・メーカー・ジャーナルなど来賓を招いて、東京理容器具小売商業協同組合(奥石正雄理事長)と下町の東京理容器具

商組合(飯塚弘理事長)の合同発展式が行われた。両組合併せて50余名の組合として発会した。

実はこの合同発会式、当初3組合合同ということで準備を進めていたが、直前になって振興組合側から不参加の報が入り、3組合の合同が実現出来ぬまま、現組合設立まで2組合体制が続いた。

直前キャンセルと云えば、現組合設立発起人会の開かれる2日前、これまで対立してきた両組合の首脳

(ドン)が会談することになっていたが、やはり振興組合側がらキャンセルの報が入り取り止めとなった。

その理由は「信念はそう簡単に曲げられない」ということだと伝えられている。